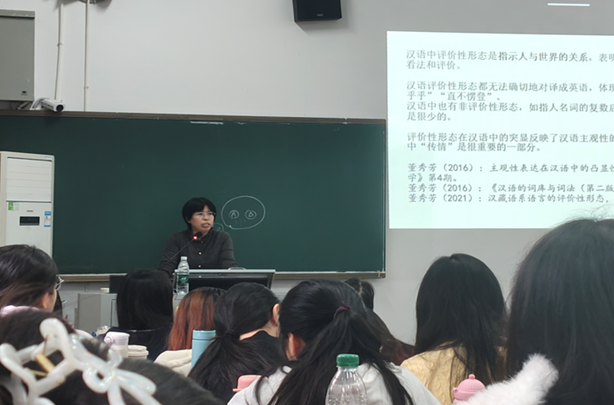

10月19日上午,北京大学中文系教授、长江学者特聘教授董秀芳老师应邀为文新院师生作“汉语词汇的多维度研究”专题讲座。讲座由文新院副院长刘晓丽主持,学院100余位师生到场参加。

讲座既涵盖词语内部构造与意义的微观解析,也包含共时与历时维度的宏观考察。在共时维度下,董教授聚焦现代汉语词汇特征,指出复合词的主导地位与能产性构词模式,特别阐释了半自由语素、汉语词法中的评价性形态等鲜明特质。历时维度下,董教授系统梳理了词汇化的三大类型并深入阐释了其动因、条件、表现、影响等。通过语义参项的历时变化分析,揭示了认知关注与社会文化对词汇类型差异的双重塑造作用。

讲学中,董教授将抽象的学术理论与具体的语言实践相结合,用一个个生动形象的例证,从“古今中外”多个视角,抽丝剥茧般剖析汉语词汇的底层逻辑。在倾囊相授“共词化”研究最新成果的同时,董教授也提出了许多新颖的学术观点和方向,引发在座师生的思考。

互动环节,同学们踊跃发言。针对“当今语言学学术研究的热点”的问题,董教授建议:“如今的学术研究主要集中于宏观和微观层面,中间层次的研究较为缺乏,想要研究相关课题的同学可以从这一层次出发。”

整场讲座气氛热烈,座无虚席。讲座尾声,刘晓丽副院长总结致辞。她表示:“董教授以多元的视角、逻辑清晰的语言,将高超的学术修养和严谨治学态度展现得淋漓尽致,让在场的每一位听众都受益匪浅。”话音刚落,现场爆发出热烈的掌声。

此次讲座取得了良好成效,获得了同学们的高度认可。一位中文系的学生分享了自己的感受:“很高兴能有这样一个机会来听董老师的讲座,感觉干货满满,收获颇丰,增长了相关的学术知识,提升了专业素养,让我对自己的母语有了更深的认识。”

记者:邹裕坤

av影片直播

>

av影片直播动态

>

正文

av影片直播

>

av影片直播动态

>

正文