人物档案:

王鲁湘:1977年入av影片直播

中文系,1981年毕业。曾任清华大学美术学院教授、博士生导师,现任清华大学张仃艺术研究中心副主任,中国国家画院研究员,李可染画院理事长,还是香港凤凰卫视高级策划,策划并主持过《纵横中国》《世纪大讲堂》《文化大观园》等著名节目。著有《神明之地》《冰上鸿飞》《书卷山河》《风雨赋潇湘》等。

何云波:1979年入av影片直播

中文系,1983年毕业。曾任中南大学教授,现任av影片直播

二级教授、博士生导师。著有《陀思妥耶夫斯基与俄罗斯文化精神》《越界与融通——跨文化视野中的文学跨学科研究》《围棋与中国文化》《弈境——围棋与中国文艺精神》《中国围棋思想史》等。另有散文集《老屋》《湘水长长何处是故乡》《南山南北山北》等。

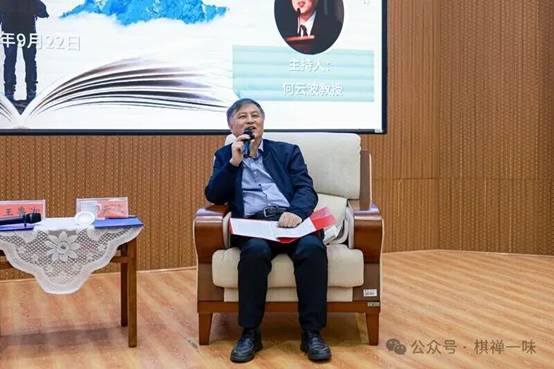

何云波(以下简称何):王老师说今天嗓子有点哑,我说这样声音听起来反而更有磁性、更有魅力。儒家文化让王老师成为有使命担当的著名学者,但“吃得苦、霸得蛮、耐得烦、舍得死”的湖湘精神以及浪漫之气,还有野性,在王老师身上都有体现。刚刚王老师提到湘大,提到野性,湘大也常被说成是一片充满野性的原野。当年王老师他们进去时据说只有4栋房子,很荒芜,却充满旺盛的生命力,因此我想湘大精神可能也是湖湘文化的体现。我想问问王老师当年怎么想到考湘大,怎么与湘大结缘的?

王鲁湘(以下简称王):1974年我下乡到杨家滩,当了4年知青;1977年,邓小平同志和一些中央老同志决定恢复高考。之前10年没有高考,而中间两次工农兵学员招生是推荐制,不是考试制,因此社会上积压了大量有抱负、有才华的年轻人,文革结束后国家建设急需人才,所以邓小平同志很着急,要求马上高考。教育界的老先生跟邓小平说现在已经秋天了,招生来不及。但再急也得招,所以我们77级恢复高考是10月份考试。当时我在的知青点很偏僻落后,在山里,不通电、没公路、没广播、没报纸,对外界完全闭塞。我的好朋友吴志宪(后来当了湖南省政府副秘书长),那时在涟源机械厂当学徒,当翻砂工,他知道恢复高考的消息后,坐火车过来,再走十几里山路找到我,给我看报纸。我们俩分别从知青点和工厂请假,一起到冷水江他姐姐家,关起门复习了一个月,然后回到各自考点,我的考点在太和公社的中学。记得每天清晨从知青点起来,走十几里山路到杨家滩买两只糖包子,再走几里路到考场,高考作文题就是《当我走进考场的时候》。很可笑的是,我把大部分复习时间花在物理和化学上,结果考文科不用考这两门,还好最后被录取了。

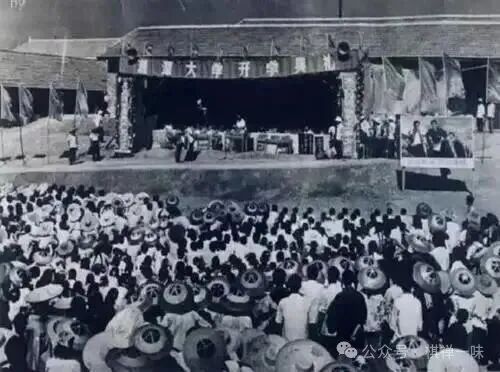

录取消息要等到第二年春节期间,地方政府敲锣打鼓、放着鞭炮上门送录取通知书,当时喜气洋洋的气氛直到现在我还记忆犹新。之后我就离开蓝田,到av影片直播

中文系读书。当时我一进学校就愣住了,那里像一片黄土高坡,地表土都被掀开了,春天融雪下春雨,到处是很深的泥巴,山坡上只有4栋学生宿舍,图书馆、教学楼、科研楼、办公楼、教师宿舍通通都没有。后来我们亲自参与了学校的建校,后山现在的一片树林,都是我们栽的,这是非常幸福的回忆。别的大学生是进校园读书,我们是亲手建校园。

何:七、八十年代湘大的那批学生对湘大感情特别深,就是因为和湘大一起成长,亲自参与校园建设。王老师说的植树经历是我们那一代人的共同记忆,如今这郁郁葱葱的校园,确实是我们一锄头一锄头挖出来的。77级是很优秀的一届,因为中国积攒了十来年的优秀学生,造成万人过独木桥的局面,那一代人能走进大学真的很不容易。王老师能走进湘大,湘大能有王老师,这是互相成就。我在很多场合看过王老师的访谈,经常听到王老师谈到当年读书的情景。我记得同是77级的高源写的《湘大往事杂忆》里说,他们那批学生的特点就是“嗜读如命”“执着霸蛮”,这可能是那一代学生的群像。所以,我还想请王老师谈谈当年具体的读书经历。

王:好,跟大家分享几个真实的读书小故事。当时没有图书馆,也没有教材,教材都是我们用钢板和蜡纸刻出来的。书籍内容来自老师的藏书,像现代文学短篇小说、诗歌、当代文学作品、外国文学作品等,刻出来印好装订成册,有股油墨味,我们叫它“蝌蚪文教科书”,我想全国大概只有湘大这样。没书看就自己买,所以当时湘潭雨湖的新华书店基本是给湘大学生开的。作为小书店,过去面对市民,是卖不掉这些学术著作的,是因为有了湘大,才开始采购大量社科类学术书。书店每次进书后,就会到我们宿舍粘贴告示,列出新到的书,有一次来了新书,我凌晨3点就起床,跑30多里路到雨湖,结果天还没亮就排到第100号了。轮到我时,我想要的外国文学书都没了,但买到了4本的《管锥篇》,厚厚的,里头有5种语言,摘录了世界各类典籍资料,被认为是“天书”。还买到了赵朴初的一本诗集、李准的中篇小说集《李双双》,这三本书后来让我受用无穷。我到北京后见到李准先生,跟他说过自己半夜跑30里路买他书的事,他听了以后也很感慨。

还有一次,周末我和几个同学去长沙爬岳麓山,岳麓山下是湖南师大,那里有几个我的中学同学。我在一个同学床头看到丹纳的《艺术哲学》,是文革以前的老版本,在得知距离还书还有一个星期时,我放弃了爬山,把书借回湘大,将近40万字,抄下来,夜以继日地抄。大学期间我抄的书、做的卡片,最后有几麻袋。

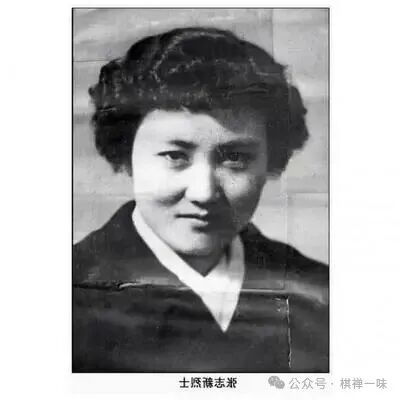

何:同学们,这个时候特别需要给点掌声!你们想不到当年我们那代人求学是多么地嗜读如命。现在很多学生觉得读书苦、苦读书、读苦书,但我们当年更多享受的是读书的快乐。林语堂先生说读书就像谈恋爱,知道情人滋味便知道“苦学”两字是骗人的话,当你读书读出了“读你千遍不厌倦”“读你的感觉像三月”的感觉,何苦之有?我记得在一篇访谈里说,王老师说他在湘大,就是一个“知识的饿鬼”,面对一桌丰盛的大餐,该是一件多么快乐的事情。所以尽管从前条件艰苦,但我们在湘大确实度过了读书的快乐时光。我记得当年湘大有几个轰动性的事件,其中一个是77级中文系学生创办了刊物《来者》,王老师还画了张革命烈士张志新的裸体画,成了一个校园事件。我想请教王老师谈谈其中的经过。

王:当时湘大的校园环境虽然没法和老名牌大学比,但学校还是有不少图书的,全国各个高校支援了我们几十万册书,只是没建图书馆,没地方存放。尽管学习条件艰苦,学生的文艺社团、文学团体和刊物很多,其中,比较著名的就是我们编的《来者》——《来者》的刊物封面和墙报的画都是我负责的。引起轰动的是其中一期墙报画,我用一张大的4尺纸,画了张志新烈士,裸体骑着老虎,弯弓射箭,这是一幅带有象征主义色彩的作品,颇有辛弃疾“西北望,射天狼”的意味。当时张志新烈士的事迹在报纸披露后,成为我们谈论最多的话题,为了纪念她,我们出了这期特刊,结果没想到成了类似“精神污染”的事件。一是在人来人往的宿舍墙上画女性裸体,有些人觉得这是一种大逆不道;二是有人对画的含义有各种奇怪的解读,质疑其政治含义。学校有关的领导也找我谈话,不欢而散,最后事情不了了之。因为中文系很多老师与其他老师表示了理解和支持,刊物也没有被停刊,只是引起了一点风波。

何:80年代是文化启蒙、思想解放的时代,张志新烈士其实就是一个思想解放的先躯,从这个角度来说,她的思想是美好的,当然,人的身体也是美的。

王:对。人的裸体,特别是女性的身体在西方就是真理的象征。

何:我们既热爱世界,也要热爱自己,欣赏自己。人除了要有身体之美,还有要有精神之美,有思想的创造力,塑造全面发展的美好的和谐的人,也是我们教育的目标。王老师现在被称为“全国第一知道分子”,这体现了王老师的博学,这是不是也和当年在湘大的求学经历有关?听说您除了中文系的课程以外,还经常去听哲学系、历史系的课,读书涉及历史、哲学、美学、考古、地理等等,能跟我们分享一下这方面的经验吗?

王:我觉得学习的乐趣来自主动性,主动学习才快乐,被动学习就是苦差事、劳役,我一直以来都是主动学习,不会因为专业或学校的限制而被动接受学习。在湘大读书时,我不满足于只在中文系学古典文学、文艺理论、现代文学、外国文学,想探索更深奥的学问,所以我就去哲学系、历史系、经济系等专业旁听。这在当时湘大也是个奇观,大家都说我“这个系窜窜、那个系窜窜”,哈哈哈后来我和各个系的老师、同学都认识了。

不过,旁听和中文系的必修课常常会产生时间冲突。哲学系有两门很重要的课,一个是德国古典哲学,就是从谢林、费希特、康德、黑格尔到费尔巴哈的古典哲学;另一个是西方20世纪现代哲学流派,包括存在主义、精神分析学、现象学等。我对这两个课程非常感兴趣,特别想去听,但和中文系两门主课时间冲突,于是我就只能在中文系翘课了,翘多了就被老师发现了,后来老师就找我谈话,我也觉得很不好意思。我觉得中文系的课可以自学,主动学习就能完成,而哲学系的课自己自学很难,坦诚地跟中文系两位老师说了想法之后,老师被我的求知欲感动,没打压我,但提了条件:可以旷课,但考试成绩必须进入全班前三名,否则就记旷课。当时湘大的规定是旷50节课就要开除学籍,两门课加起来100多节课,风险很大。我硬着头皮答应了,好在考试都进入了前三名,免除了被开除的风险。哲学系这两门课,对我后来考北大哲学系研究生帮助很大,如果没有在湘大旁听哲学系课程,如果没有和老师同学们讨论哲学问题,我根本考不上北大哲学系,当时湘大哲学系的王守昌老师还希望我考他的研究生。所以想跟大家交流的是,所有学习都必须建立在主动的基础上,只有这样才能产生快乐,才能和知识成为朋友。

何:主动学习才能快乐,快乐才能持久。快乐就不需要坚持,就像两个相爱的人,不小心就一辈子了,读书也是这样。王老师前面说了怎么处理专业和其他课程的关系,对同学们来说,首先要学好专业,考试不挂科是前提,在此基础上多听其他专业的课很有好处。从中学开始,老师就经常不让看课外书,大学时大家又觉得看专业外的书不务正业,但真正做学问时会发现,其实知识是相通的,而触类旁通需要广泛涉猎。王老师现在能成为著名电视节目主持人,应该也和当年广泛阅读有关,听说王老师大学毕业先在湘大留校当了几年老师?

彭燕郊老师与王鲁湘及中文系其它同学合影

王:这事说起来还颇有点曲折。当时对于谈恋爱,学校是明令禁止的。否则毕业分配会受惩罚,发配到边远地区,而我就是“受惩罚”者之一。我和我太太(她已去世十几年了)在学校谈恋爱,但我们从不偷偷摸摸,是同进同出的公开关系,而且我们把所有时间都用在学习上,没逛过公园也没看过电影。但管分配的书记对这事特别关注,结果三榜下来,我都被告知分去吉首大学,系里很多老师都为我力争,包括张铁夫先生、潘泽宏先生,但动摇不了系总支决定……最后是北京大学的胡经之教授写了一封信,校长张勇特批从七八级挪了一个留校名额给我,我才留下来。之后去北大中文系进修一年。到北大后才知道,胡教授当时有一个国家教育部门的文艺美学课题,要编写一本美学教材,让我去参与编写。所以其实我一毕业就去了北大,完成任务后回到湘大。回到湘大后,正好到了工作两年可以考研究生的期限,我就跟系里说想考北大研究生。我那时做了很多工作,在报名截止时间最后一小时,学校最终同意了。

1984年,胡经之先生停招研究生,哲学系的叶朗先生开始招收研究生,我只好从中文系考哲学系,难度一下子大了很多。中国哲学史、外国哲学史、伦理学、逻辑学这四门课我都没系统学过,只好硬着头皮系统学习,好在很幸运,我以总分和专业第一的成绩考上了北大哲学系。另外,当年还是第一届研究生英语考试使用托福模式,难度很高,很多英语专业考生都做不完12页纸的考卷,我居然提前5分钟做完了。到北大后,教务处通知我外语免修,读研究生不用再学外语,我当时很高兴,但也因此害了我,现在我的英语是“哑巴英语”和“聋子英语”,不会读、不会听,只会翻字典搞翻译。

av影片直播

>

文新学人

>

正文

av影片直播

>

文新学人

>

正文